〜〜〜 脚下を照破し、心源を覚知する 〜〜〜

(真−24−1)

【第七段階】

無自性自覚の瞑想の達成が即、ゴ−ルなのではない。

熱心な修行者は、「個我と諸法」の「無自性」を観想しても、それだけでは満足することができない。「自性の有る存在」を求め求めて「これにも自性が無い、これにも自性が無い」と識別の剣をふるって瞑想して来た以上、「自性の有る存在」に到達するまで、熱い究明の瞑想を止めることはできない。

弘法大師が「卑を去(さ)け尊を取る」〔※註1〕と記した通り、修行者は「無自性自覚の瞑想」を突破して「自性自覚の瞑想」へと突入することを熱望・渇望する。

〔※註1−−−「秘密曼陀羅十住心論」巻第九「極無自性住心」大意にある空海の言葉。〕

(真−24−2)

「無自性自覚の瞑想(=極無自性心)」では、「これ一道清浄なれども、未だ秘密金剛三摩地を証せず」と言われる〔※註2〕。

即ち、無自性自覚の瞑想の段階では、ハタ・ヨ−ガで言う「禅定」(ディア−ナ=静慮状態の精神統一)のレベルに留まり、「三摩地=三昧(サマディ)」の境地に参入したことにならない。(「禅定」を維持するには自覚的な努力が必要である。真−23−29)

「サマディ(三摩地・三昧)」は、「単なる禅定」「単なる精神統一」とは全く違うものである。サマディとは、個我が真我に出会う直接体験である。

サマディとは、「自性の有る存在」に「個我の意識」が触れる霊的体験である。

サマディとは、梵語で「連結・結合」の意味である。

サマディとは、それ自体では自性の無い「個我の意識」が、「自性の有る存在」即ち「全宇宙の全エネルギ−を完璧に供給している主体=無形・遍満・無辺なる純粋意識=サッチダ−ナンダ(真−23−33「註11」)」に「触れ、(又は)包まれ、(又は)没入」して、両者が連結・合一する「超越的体験」であり「霊的体験の極北」であり「至高体験」である。(「三昧」を維持するには、自覚的な努力はもはや不要である。)

故に、サマディに入定すると、驚愕し、只々圧倒され、光明の法悦に浸るばかりとなる。

〔※註2−−−「秘密曼陀羅十住心論」巻第九「極無自性住心」の中で、空海が「金剛頂大教王経」から引用した言葉。//〕〕

(真−24−3)

サマディは、個我意識が不生の真我の純粋意識と「連結・合一」する超越的体験である。

但し、一口に「連結・合一」と言っても、これには、(個我が真我に)「1.触れる 2.包まれる 3.没入する」という段階的な浅深の差異がある。

よって、サマディにも、浅いサマディから深いサマディまで、様々な態様が存在する。

大乗仏典には、無数の名称が冠されたサマディが記されている。しかし、それらの名称に囚われてはならない。それらは、飽く迄も総体的なサマディ体験の中から「或る側面だけ」を取上げて、それを強調した名称に過ぎないからである。

サマディを細分化して論ずることにはあまり意味がない。どのサマディであれ、とにかくサマディに入定することこそが肝要である。

(真−24−4)

それ故、「サマディ」については、重要にして基本的な次の「四つのサマディ」について、知って置けば十分である。(但し、「4」は次章で解説)

(1)観仏三昧

(2)サヴィカルパ・サマディ

(3)ニルヴィカルパ・サマディ

(4)サハジャ・ニルヴィカルパ・サマディ

では、(1)〜(3)のサマディについて順に解説して行く。

(真−24−5)

(1) 観仏三昧 (又は、般舟三昧・諸仏現前三昧・仏立三昧などとも呼ぶ。)

このサマディは、先のサマディの定義からすると例外的態様のサマディであり、真のサマディとは言えない。

何故なら、真のサマディは無形無辺の内的意識の光明体験であるが、観仏三昧は、外界に一つの具体的形象としての「生きた仏」(又は「神や天使でも良い)」を霊視するサマディだからである。

このサマディは、「特定対象の外観礼拝」(真−11−7)の道(これをインドでは「バクティ・ヨ−ガ」と言う)を徹底的に突き詰めた時に到達するサマディである。

この時の「生きた仏」は「一つの幻影」である。しかし、ただの幻影ではなく独自に活動するし、この幻影と会話を交わすこともできる。そして、この幻影には「触感が有る場合/無い場合」の二パタ−ンがある。つまり、幻影が物質化して肉体身を持つ場合と物質化はせずに単なる映像として出現する場合との二種である。

(真−24−6)

こうした現象は一つの奇蹟である。これは、観想者の強烈な信仰の力に応える形で、無形の超越的な存在(=「自性有る存在」)が、大慈悲によって不可思議な霊力を行使した結果である。つまり、観想者の強烈な「見たい、会いたい」という渇望の結果訪れる「聖なる幻影」である。(霊界から大天使が出現する場合や、諸聖人が出現する場合もある。)

但し、このサマディに入ったと思い込んでいるだけで、単に本人が夢見ている場合(=聖なる幻影でなく、本人の俗なる煩悩の投影としての幻影を見る場合)や、夢でなく現実であっても、邪霊や幽霊の出現を「聖なる示現」と勘違いしたりする場合があるので、繊細な注意と鋭敏な識別力が必要となる。

(真−24−7)

観仏三昧の具体的事例として、有名なものを一つ挙げる。

近代の聖者シュリ・ラ−マクリシュナが、ニルヴィカルパ・サマディに入る以前に、カ−リ−像を熱心に礼拝し、その結果、生きたカ−リ−・マ−(「マ−」は「母」の意味)の出現を受けて、彼女と親しくま(目)見え、親しく会話し、親しく教えと導きを受けたという事例。(日本ヴェ−ダンタ協会刊「霊性の師たちの生涯」30〜33頁)〔※註3〕

〔※註3−−−偏狭な仏教徒は、カ−リ−・マ−は想像の産物に過ぎず「諸仏」に含まれない、として、これを観仏三昧とは見ないであろう。しかし、超宗教の道を行く者は、上辺の「名称」に囚われず、現象の本質を洞察する。生きたカ−リ−・マ−の幻影の出現を継続的に霊視していた時点のラ−マクリシュナは、聖なる幻影と交流していたのであるから、観仏三昧に入定していた、と見て間違いない。//〕〕〕

(真−24−8)

尚、シュリ・ラ−マクリシュナのように、カ−リ−・マ−の御姿を見続けたい余り、六年間片時も目を閉じられなかったという強烈な渇望の末、或る程度継続的に「聖なる幻影」を霊視できるに至るのではなく、純粋無垢な心と熱い祈りによって、ほんの片時「聖なる幻影」の出現を霊視する場合もある。このような現象は、「観仏三昧の一滴」の体験と言える。

その具体的事例として、有名なものを二つ挙げる。〔※注4〕

〔※註4−−−「一時的な霊視」が、偽りの「幻影」か、本物の「聖なる幻影」かは、その出来事の後の「展開=事の成り行き」を検証することで、或る程度、正しく判別することが可能である。//〕〕

(真−24−9)

(ア)末日聖徒イエス・キリスト教会の創始者ジョセフ・スミスが少年の時、森に行って祈った時に「天父」(と御子)の出現を霊視したという事例。

〔ここから始まる一連の霊的現象により、(イスラエルの「塩の海」と瓜二つの)アメリカ・ユタ州のソルトレ−クにおいて、仏教の「成仏」思想に近接した教義を持つ「新興のキリスト教徒の民」が出来上がる。彼らは、自分たちの主義を「モルモニズム」と呼び、その旗を高く掲げた。そして、モルモニズムは世界に大きな影響を与えるようになった。末日聖徒イエス・キリスト教会刊「ブック・オブ・モルモン」日本語題名は「モルモン経」後に「モルモン書」と改名された。

但し、この教会派が無条件に正しいと言っているわけではない。不完全な人間が運営する以上、様々な問題点も当然、内包している。教義面にしても、運営面にしても、不完全な部分は多々ある、と言える。//〕〕

(真−24−10)

(イ)ポルトガルのファティマに住む三人の子供の前に、聖母マリアの幻影が出現したという事例。

〔「聖母マリア」を霊視し、聖母から「予言」を受けたと伝えられる少女は、この霊視体験によって決定的な影響を受け、カトリックの修道女となり、霊性修行の道に一生を捧げることとなった。尚、この「予言」はロ−マ法皇に伝えられたが、一切公開されていない。〕

(真−24−11)

(2)サヴィカルパ・サマディ

サヴィカルパとは、梵語で「区別有る」という形容詞である。つまり、「観想」の中に「形象」や「様々な想念」が残存している「有想(有相)」のサマディ(三昧)を意味する。

サヴィカルパ・サマディには、浅いものから深いものまで、いくつかの段階がある。

このサマディに入ると、光明に包まれて、物質的な外界意識を喪失してしまう。このサマディに入った人を外から眺めると、完全に気を失っているように見える。しかし、本人は、光明に包まれた世界に参入しており、霊的な次元での意識をしっかりと保持している。つまり、個我の意識を保持しつつ、或る程度の思考作用も残存したまま、一面の光明世界の中で、大きな法悦を味わっている。

この意識次元に参入すると、その者は「光の海」の中ではすべてが完全であり、満たされている、と感じる。光の海の中は、静寂と平安と高い喜びが満ちている。その中を自身の思考が横切っても、それは深海を小さな魚群が通り過ぎるに等しいもの、と感じる。即ち、それらの思考の動きが、大いなる静寂と平安と高い喜びを乱すような影響力を持つことはない。

(真−24−12)

しかし、このサマディにいつまでも留まっていることはできない。やがて下降して来て、再び低い物的個我意識を取り戻すことになる。

通常の地上意識に戻ると、この者には高い喜びと光明の体験が強い印象として残存し、それがより一層の高い瞑想を渇望する潜在的な影響力(薫習)となる。

とはいえ、サヴィカルパ・サマディの光明体験では、この者の悪しき薫習を完全に焼き尽くし、一掃するには不充分である。よって、このサマディから降りて来ても、聖者になったわけではない。それ故、その後、我欲に身を任せ、大死献上の道を望まないならば、そのまま堕落して行く危険も無いとは言えない。〔物凄く悪いグル(導師)になる場合もある。〕

(真−24−13)

また、このサマディにどっぷり入定できるわけではないが、幸運にも「サヴィカルパ・サマディのほんの僅かな一滴」を味わう体験をする人も居る。

例えば−−−突然の光の閃きを感じ、それが辺りに広がって行くような体験をする場合や、ほんの数瞬、光に包まれ圧倒され、その光に身を任せる以外にないと感じる場合や、突然意識が上昇・拡大し、辺りの自然環境が生き生きとリアルで崇高な意識の息吹として自分に迫って来て、それに伴い強い霊的歓喜を感じる場合等々−−−がそれである。

こうした霊的体験が原因となって、宗教的な方向性を志向するようになることも多い。

(真−24−14)

また、サヴィカルパ・サマディの体験が詩頌として表現されている場合もある。

心月孤(ひと)り円かにして、光は万象を呑む。

光、境を照らすに非ず。境も亦た存するに非ず。

光と境と倶(とも)に亡ぶ。復(は)た是れ何物ぞ。」〔※註5〕

〔※註5−−−「碧厳録」第九十則の「評唱」において、圜悟克勤禅師が引用している盤山宝積禅師の詩頌。次の二点の故に、サヴィカルパ・サマディ体験の表現と言える。

第一は、光明が横溢し、照らされる客体である「境」がそれに呑み込まれていること。

第二に、結句で「一体これは何だ」と突然の体験に驚愕していること。これは、サマディに入った時、この光明体験を充分に消化・受容・理解することができず、その理解を超えた体験に当惑していることを表している。ニルヴィカルパ・サマディでは、その正体と合一するので、深い確信と完全な理解に達し、戸惑いは生じない。

尚、この詩頌につき、圜悟禅師は第八十六則の「評唱」で、これ即ち「真常独露」と評している。「真常独露」とは、「常恒なる(如来)真(法身)」が独り露(あらわ)になることである。//〕〕

(真−24−15)

サヴィカルパ・サマディの具体的事例として、有名なものを二つ挙げる。

(ア)ナレンドラ・ナ−トの場合

ナレンドラ・ナ−トとは、後にシュリ・ラ−マクリシュナの思想を世界に伝える役目を担う(一番弟子と言って良い)スワミ・ヴィヴェ−カ−ナンダの俗名である。ナレンドラが、シュリ・ラ−マクリシュナに会いに行った二度目(及び三度目)の訪問の時のことである。

シュリ・ラ−マクリシュナがナレンドラに一触れすると、彼はサヴィカルパ・サマディに導き入れられた。「眼は開いたままで、私は四方の壁および室内の一切のものが急速にうずまき消えてなくなるのを(…)見た」(日本ヴェ−ダンタ協会刊「霊性の師たちの生涯」221ペ−ジ参照)と、ヴィヴェ−カ−ナンダは後にその体験を語っている。

(真−24−16)

(イ)イグナチオ・デ・ロヨラの場合

イグナチオは、マンレサで修行中、近くの教会に出掛けた時、カルドネル河畔で暫く腰を下ろしたところ、不意に光明に包まれて、魂に大きな照明が与えられ、別の知性を得たように思われるほど一気に多くの霊的な事柄・信仰と学問に関する事柄について悟り、偉大な明晰さを得た事例。(『ロヨラ・のイグナチオ−−−その自伝と日記』桂書房、『聖イグナチオ・デ・ロヨラの道』新世社刊参照)(因みに、イグナチオの一番弟子は、日本にも馴染みの深いフランシスコ・ザビエルである。)

尚、この前段階として、イグナチオも「観仏三昧の一滴」を味わう体験をしている。「ある夜のこと、目を覚ましていると、幼きイエスを抱いた聖母の姿がくっきりと眼前に現れた。それがかなり長く続いたが、その間言い知れぬ大きな慰めを覚えた」との述懐が残っている。

★★★ 注意 ★★★

サヴィカルパ・サマディーの段階を体験しただけで、「私は神を悟った」と言い始める人がいますが、このような人を信用してはいけません。これ間違いです。

まだ、この段階では、『逆戻り』して堕落してしまう危険性を内的に孕(はら)んでいるので、聖者とは言えません。聖者と言えるのは、この上の「ニルヴィカルパ・サマディー」の段階に入った人だけです。

(真−24−17)

(3)ニルヴィカルパ・サマディー

ニルヴィカルパとは、梵語で「区別無き」という形容詞である。つまり、「瞑想」が深まって行き、「形象」や「様々な想念」が消滅してしまう「無想(無相)」のサマディ(三昧)を意味する。(但し、「無相」と言っても、「分別有る相対相」を超越した「分別無き絶対相」を指すので、「絶対界の光明一相」の意味である。)ニルヴィカルパ・サマディ、これが(本章冒頭で述べた)「秘密金剛三摩地」である。

ニルヴィカルパ・サマディ、これが弘法大師教示の「秘密曼陀羅十住心論」の第十住心「秘密荘厳心」である。

ニルヴィカルパ・サマディに没入すること−−−これが「悟り」である。

ニルヴィカルパ・サマディに没入すること−−−これが「大悟する」ことの真の意味である。そして、ニルヴィカルパ・サマディに没入した秘密体験によって知った真実(事実)を言語として表現したもの、それがインド・古ウパニシャッドの「梵我一如」である。

(真−24−18)

このサマディに到達することが、修行者の個人的な「ゴ−ル・(又は)救い」である。

このサマディに到達した時に、余りに圧倒的で直覚的・驚覚的な大光明体験・歓喜法悦体験の故に、その者は根本的に変容して、「聖者・聖人」となる。即ち、大光明体験・歓喜法悦体験が新たにその者の個我意識に「不滅の薫習」として圧倒的に強烈に「刻印・焼印される」ことによって、その者の「過去の悪い薫習(としての刻印)」は、もはや力を持たないものとなり、完全に全部焼き払われてしまい、それと共にその者の総ての煩悩と煩悩の種子も、完全に全部焼き払われてしまう。

それ故、その者は聖者となる。つまり、このサマディに到達することこそ、真言密教の「即身成仏」〔※註6〕である。

(真−24−19)

〔※註6−−−禅家では「見性成仏」と言う。一部の仏教学者は「『性』を『見』れば、たちまち成仏する」などとは到底信じられない、と主張して「見性成仏」という言葉を信じない。しかし、「心の本性=心の本源=心源の自性有る存在」を「見る」こと、即ち「心源」に「没入」し、「無相なる実相」を「見る」体験をするならば、その者は必然的に成仏する。

つまり、「見性」の「見」を体験の「験」と同義に解して、ニルヴィカルパ・サマディに入定する圧倒的体験をたった一言で「見性=験性」と表現している、と解することを条件に「見性成仏」を肯定すべきである。//〕〕〕

(真−24−20)

このサマディに達した後で意識が下降して来ると、その者の「機根」は、慰安的光明志向性のみとなる(真−20−1以下)。何故なら、覇権的名誉追求性と荒頽的暗黒粘着性は、完全に焼き払われて消滅してしまうからである。

それ故、この者は、もはや我欲が肥大して悪行を重ね、餓鬼道に堕ちたり、地獄界に堕ちたりする可能性が皆無となる。この者は、悪業悪果の因果律によるカルマの繋縛から解脱し、カルマから自由の身となって「無我の状態で、行為する意識なしに行為する者」となる。

これが、バガヴァド・ギ−タで「超行為」とか「行為の超越」「三グナの超越」などと呼ぶ状態である。

(真−24−21)

ニルヴィカルパ・サマディに入定することこそが、「永遠の生命」を得ることである。

より厳密に言うと、「個我が『私は永遠の生命を得た』」と言うのではなく、「始めもなく終わりもなく遍満する一大心霊」の「“病気も無ければ死亡も無い”純粋意識」そのものに個我の意識が到達し、それに没入することを得るのである。

この時には、個我の意識は消滅してしまう。そして、純粋意識である大我の意識だけが存在する。つまり、もはや「永遠の生命」を「得た」と思考したり主張したりする「個我」は無く、無始無終の大我意識だけが「在って在る者」として其処に在ることになる。

つまり、ニルヴィカルパ・サマディの圧倒的な直接体験を通してサッチダ−ナンダを如実に「知ること」こそが、「永遠の生命」に「達すること」である。

(真−24−22)

ニルヴィカルパ・サマディに没入すると、外界の動きは完全に静止し、完全な静寂の中で、宇宙の大根源の「大静謐音」だけが、只々鳴り響くばかりとなる。

この「大静謐音」(真−3−1以下)を言語化して、音声として表現したものが聖音「オ−ム(AUM)」である。

これは白隠禅師の「隻手の音声」と全く同じものである。即ち、普通の音群が、二つの物が衝突し摩擦することで「有音」になるのに較べ、「オ−ム(AUM)」の音は「摩擦無き音」である。それ故、「オ−ム(AUM)」は、「隻手の音声」と同じく「静寂それ自体の音」の象徴となり、何ものにも依存することなく完全に独立した、いつ始まるでもなくいつ終わるでもない「大静謐音」の象徴となる。

こうした意味を把握して「オ−ム(AUM)」と唱えるならば−−−言い換えると「大静謐音」の精妙な振動が身心の隅々にまで浸透するように瞑想しながら「オ−ム」と唱えるならば−−−或いはもっと言うと、「実質の有る大静謐」が身心に浸透し、身心がそれと同化し、身心にそれが定着するように瞑想しながら「オ−ム」と唱えるならば−−−この時、このマントラ(真言)は、無数のマントラ(真言)の中で「最強のマントラ(真言)」となる。

何故なら、その時、このマントラ(真言)はニルヴィカルパ・サマディを一直線に指し示し、それに流れ込むマントラ(真言)となるからである。

だからこそ、ヒンドゥ−教では、「AUM」マントラを、マントラ(真言)の中のマントラ、マントラ(真言)の母と呼ぶのてある。

(真−24−23)

ニルヴィカルパ・サマディにおいては、「見る者」と「見られる存在」が一つになり、「礼拝する者」と「礼拝されるもの」が一つになり、「瞑想する者」と「瞑想されるもの」が一つになり、「知ろうとする者」と「知られるべき存在」とが一つになり、主体と客体が一つとなる。

これが真言密教で言う「一一識心」である。「一一識心」の時には、物質的な宇宙が如何に広大無比であろうとも、「一一識心」である「秘密荘厳心」の方が全宇宙を遙かに超越して広大無辺であるように感じることができる。つまり、それまでの物質的視座での「自分は宇宙の中では塵に等しい」という感覚が、転倒した感覚であったことを知るのである。

(真−24−24)

ニルヴィカルパ・サマディにおける「大静謐」は、「無自性自覚の寂静(空寂)」とは似て非なるものである。

後者は、「個我の無自性」を正見し、自身の完全な無力を自覚した処に生じる「寂静」である。一方、前者は、巨大なダムが満々と水を湛えて静まりかえっている様子に譬えることができる。

ダムは必要に応じて水を放出して発電する。それによって、轟々と水流の落ちる音が響き渡り、各種の活動のエネルギ−が発生する。しかし、水の放出を停止したダムは、満々と水を湛えたまま、完全な静寂の中にある。そして、この静寂はエネルギ−ゼロ(無力)の静寂ではなく、圧倒的に巨大な位置エネルギ−を満々と湛えた静寂である。

この譬えの如く、ニルヴィカルパ・サマディは、「自性有る存在」「全宇宙の全エネルギ−の供給主体」である「純粋意識」への没入であるため、ここでの「大静謐」は、無力なる寂静ではなく、巨大無量のエネルギ−を漲らせた実質の有る「大静謐」である。

(真−24−25)

ニルヴィカルパ・サマディは、余りに圧倒的な歓喜法悦・至福の体験であるため、ここに没入すると、再び地球の物質界にある肉体意識まで下降して来る望みが消滅してしまうことが多い。それ故、結跏趺坐でこのサマディに入ったまま死んだようになり、そのまま意識を取り戻すことなく、肉体身を捨ててしまうヨ−ガ行者も多く出ることになる。

しかし、「大乗の大誓願」に燃える「救世の魂」は、その大願の故に至福のサマディから下降して来て、粗雑・鈍重・悪辣な波動渦巻く地球の肉体身に戻って来る。

ただ、最初のうちは、ニルヴィカルパ・サマディから肉体意識まで下降して来ても「思考」ができない。何故なら、ニルヴィカルパ・サマディにおいては、圧倒的歓喜法悦の絶頂的な至福体験の中で、完全に「思考」が消滅・絶滅してしまっているからである。それ故、この世に戻りたての時は、自分の名前や年令すら思い出すことが困難であり、自分の居場所や置かれた状況を理解することも、思索することも、会話することも困難となる。

しかし、次第に慣れることで、再び個我意識と思考作用が復活する。この時にはもはや、この者は、ニルヴィカルパ・サマディに入る以前の人間とは内的に変容しており、慰安的光明志向性に満ち満ちた、彼岸に渡った聖者となっている。

(そして、その後、何度もニルヴィカルパ・サマディに入定することを繰り返しているうちに、地上意識に下降して来ても、直ぐに「思考」できるようになる。)

つまり、ニルヴィカルパ・サマディの新米(グリ−ン・ビ−ン)のうちは、このサマディから「出定」して意識を下降させると、(半)慮絶無我意識(前章参照)が出現する。そして、更に下降すると、普通の人間のような喜怒哀楽を示す意識になる。(但し、聖者の「怒」は、不正に対する「義憤」であり、我欲の毒気のある「怒気」とは異なる。)

(真−24−26)

ニルヴィカルパ・サマディに没入し、再び戻って来た聖者の具体的事例として、有名なもの(或る程度、資料的な裏付けが取れるもの)を三つ、否、四つ挙げる。

(ア)シュリ・ラ−マクリシュナ(1836〜1886年)

二十八歳の時、ガダ−ダル(後のラ−マクリシュナ)は、トタ−プリと出会う。トタ−プリは、四十年の厳しい修行の末、遂にニルヴィカルパ・サマディに達し、その後インドを遍歴していた聖者、とされる。このトタ−プリの導きを得て、ガダ−ダルは一日にして、ニルヴィカルパ・サマディに入定してしまい、そのまま三日間が過ぎてしまう。

トタ−プリは、このままでは命に関わると思い、彼を物質世界に引き下ろす手段を取る。

トタ−プリは、この現象に驚嘆し「この人はラ−マとクリシュナ」を合わせたほどに凄い人だ」と称賛して、ガダ−ダルにラ−マクリシュナという名前を彼に与えた。

トタ−プリが11ヶ月の滞在の後に立ち去ると、ラ−マクリシュナは、6ヵ月間の大ニルヴィカルパ・サマディに突入する。普通は三週間を限度に肉体から離脱してしまうが、付き添った修行僧が規則的に食事を喉の押し込めることで、辛うじて肉体が維持されたこと、及び『大実母(マ−)』の命令を受けたことによって、例外的に彼は半年後、物質世界に復帰した。

(前出「霊性の師たちの生涯」参照)

(真−24−27)

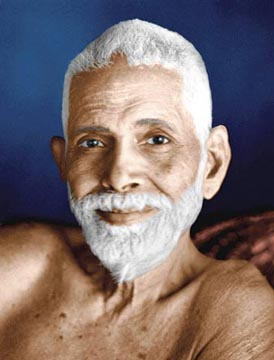

(イ)シュリ・ラマナ・マハリシ(1879〜1950年)

|

それから、数年の間は、相対意識を僅かに取り戻して従者から与えられる食事を取ったり瞑想の場所の移動をする時以外は、昼夜や時間の感覚を忘れ去って、至福の大海に没入して過ごした。

その後、彼は「信徒の意識」を高処へと引き上げる「偉大なる静謐の光明」を発しながら、「私は一体何様か」「真の主体とは何か」「一体どのような存在が真の主体であり真の行為者であるか」という般若ヨ−ガの瞑想法を五十年以上教え続けた。

彼の純粋無比の慈愛に満ちた美しい微笑みを記録した写真は、今も猶、それを見る多くの人々の心に「偉大な静謐」の波動を送り続けている。

(「マハリシ」は「マハ−リシ=大賢者」という尊称。ニセグルもこれを名乗ることがある。要注意。)

(真−24−28)

(ウ)シュリ・オ−ロヴィンド(1872〜1950年)

7才から大学卒業までイギリスで過した。ケンブリッジ大学きっての俊才であった彼は、インドに戻ってから、政治運動に身を投じ、インド独立運動の急先鋒となったために、三度の投獄を経験する。

その獄中、啓示を受けて(記録はないが、サヴィカルパ・サマディの一雫の経験を得て)霊性鍛練の道に目覚め、政治活動から身を引くことを決め、妻とも別れ、アシュラム(霊性修行共同体)を作って、霊性修行と研究の生活に入る。

彼は、アシュラム生活の中で、「聖なる生活」などの膨大な著作を生み出した。

そして遂に、五十代後半になって、ニルヴィカルパ・サマディに入定することを得た。

彼の基本思想は、「インテグラル(総合)・ヨ−ガ」と呼ばれ、一つのヨ−ガに囚われることなく、総てのヨ−ガを有効に組み合わせてゴ−ルに至ればよい、というものである。(この点は「超宗教的」と言える。)

ニルヴィカルパ・サマディへの入定は「人間わざではない」ので、聖者とは一種のス−パ−マンであると説き、「聖なるス−パ−マン」になるべく、絶え間無き努力による「自己向上・自己変容・自己超越の生活」こそが重要であると説く。彼は「聖なる超人となれ」と人々を激励する。

そして更に、こうした「聖なる超人志向思想」を世界に広め、それによって世界を根本から変容・向上させるべく、壮大な曼陀羅都市建設計画を策定した。それは、湖面に水滴が落ちると、その波紋が同心円状に広がって行くが如く、円環構造の都市が外へ外へと無限に広がって行くという構想であり、賛同者による建設が推進されている。

(真−24−29)

(エ)岡田茂吉(1882年〜1955年)

浅草の古道具屋の次男として、台東区橋場町に生まれた。父は浅草寺の境内に夜店を出して生活の糧を得るなど、貧しい暮しをしていた。茂吉は病弱であったが学業は優秀であったし、生来、傑出した「絵画」のセンスを持っていたため(後に、本人は尾形光琳の生まれ変わりと告白)、日本画家を志す。しかし、眼病を患って断念する。古美術商を目指し、若くして小間物屋「光琳堂」を開業し、二年後に装身具の卸問屋「岡田商店」を設立。「旭ダイヤモンド」という「ガラス加工」の特殊技法で特許を取り、これを使った装身具が流行し、一世を風靡したので、事業は成功し、資産を築く。

しかし、取引銀行の倒産のあおりで岡田商店も倒産の憂き目に遭い、その上、自身、様々な病気を患い、妻と子も亡くして孤独となり、そればかりか、世界恐慌や関東大震災のため事業再建もうまく行かず、「正直流」の「自力本願の無神論的生き方」に限界を感じて、大本教に入信して心霊研究に没頭するようになった。

(真−24−30)

意識を霊的事象に向けるようになってからは、急速に霊能力が開花し、やがて大本教の幹部クラスの実力を身に付ける。と同時に、病気を癒す能力(神霊治療)も発現し、多くの人々をその力で癒すうち、茂吉を慕う「茂吉信者」が多数出現するようになる。

茂吉は、四五才の時に「見真実の境地」に参入した、と告白している。「見真実の境地」とは、「見性成仏」よりも低い意味であるが、世界の実相たる光明界を見ること、即ち「サヴィカルパ・サマディに入定したこと」を意味している。(これは不二一元ヴィジョンの世界観に目覚めることをも意味している。)

こうして、豊かな霊能力を発揮し始めた茂吉は、大本教とのトラブルを避けるために、大本教と分かれて、手かざし浄霊による神霊治療を核にした「大日本観音会」を設立、正式に立教する。昭和十年(1935年)53才の時のことである。これがやがて「世界救世教」へと成長して行く。

(真−24−31)

茂吉は「手かざし」による「浄霊」を「救世の行」として、人々に伝えた。

「手かざし浄霊」は、「取次ぎ者」が「大光明の霊的火力」の「通路」となることで、地上に天界の「聖なる力」を引き降ろす「一種の密教的技法(顕教の反対という意味)」である。(神道の「蟇目鳴弦の儀」の奥義にも通じる技法である。弓矢の代わりに、火の矢が掌から出る、と思えば良い。)

茂吉は、浄霊行を通して、「荘厳なる無為」の「大火炎力」が次第に「地の人々」に広がり、やがては「地上天国」が建設できる、と人々に説いた。

そして、自身、「浄霊行」を信徒に教えながら「自他の浄霊」という「火の行」に一心に励んだ。

その結果、68才の時(昭和25年・1950年)、脱税、贈賄容疑で静岡県の庵原(いはら)警察署に拘置されている折りに、深い瞑想に入り、遂に「ニルヴィカルパ・サマディ」に到達する。〔シュリ・オ−ロビンドは拘留中に「サヴィカルパ・サマディ」の雫(シズク )の経験をしている。〕

茂吉はこの時の体験を「神人合一」と表現し、宣言した。

(真−24−32)

茂吉の死後、「世界救世教」は堕落した、という批判が相次ぎ、「雨後の筍」の如く、「手かざし浄霊技法」を核にした新興宗教教団が次から次に設立された。

実際、「世界救世教」内では、献金の使途と資産の所有を巡って凄惨な流血事件も起きたほどだから、茂吉亡き後の「世界救世教」は、求心力を失って、大揺れに揺れて、分裂もし、力も落とした。

こうした事も関係して、「岡田茂吉」を崇めながらも「世界救世教」とは別個に「手かざし浄霊」を行なう教団や、「茂吉以上の覚者」と称して「別の者」が教祖となって(名前を変更した)「手かざし」を行なう教団など、二十以上の教団が出来たわけである。

そのため、通常の常識人からすると、「手かざし」は「街頭」や「電車の車中」で行なわれるような「胡散臭い新興宗教の技法」という「悪いイメ−ジ」の技法になってしまった。

しかし、「荘厳なる無為」を一心に観想しつつ「無自性の自覚の法門」を通ろうとする「正しい渇望を抱く信徒」〔※註7〕が「手かざし浄霊」を行なうならば、これは実に素晴らしい「天下無双の行法」〔※註8〕となる。

(真−24−33)

〔※註7−−−「特定対象の外観礼拝」(真−11−7)のレベルのまま行なう「手かざし浄霊」は、小中学生レベルの浄霊、と言える。また、「常識的なバランス・中道」を渇望しない「手かざし」は邪道に堕する。

「自分が浄霊している」と思わず、只「自分は光の通路になっているだけ」という謙虚な自覚が大切である。そして、この自覚は「手をかざしている時だけ」ではなく、「日常の総ての行動」にまで波及させるように努めることが大切である。そうすれば、中道的言動が顕現して来て、「ダルマ(法・霊的法則)」に随順する人間に変わって行く。//〕〕〕

(真−24−34)

〔※註8−−−特に、「自分の頭部」に自分で手をかざす「自己浄霊」はとても有効である。また、瞑想の時に胸に手を当てて行なう自己浄霊(自分のハ−トの浄化)も大変有効である。また、それ故、これを「坐禅」と併用すれば、効果は絶大である。坐禅中の自己浄霊であれ、浄霊して貰いながらの坐禅であれ。(「下手な瞑想、眠るに似たり」というレベルの禅僧は、騙されたと思って、試してみるべきである。「真の禅定」参入のコツが分かるであろう。)

また、「蔭(かげ)浄霊」という技法は、「人を信仰有る人間に変える」のに、絶大な力を発揮する。「蔭(カゲ)浄霊」とは、本人が寝ているなどして気付かない間に「手かざし浄霊」を施すことである。

信仰の道を行こうとすると、例えば、夫婦の場合、妻か夫、どちらか一方が信心深い生活を望んでも、無神論者の伴侶がそれを妨害することがある。どれほど多くの者が、こうした状況に苦しんでいることか。また、どれほど多くの者が「伴侶が信仰に目覚めること」を望み、且つ、祈っていることか。それでも、「弱い信仰の祈り」では効果薄であり、多くの者が長年、祈りが聞き届けられないと言って、悲しい思いをしている。

しかし、毎日、伴侶が寝入るのを待って、寝ている伴侶に三十分間「蔭浄霊」を施すことを一年、二年と続けるならば、伴侶の「無知の穢れ」は溶解し、立派な信仰者に変わる。光明霊力のシャワ−を受け続けた故の当然の結果である。(強引な勧誘や説教も無用である。)

同様に、「蔭浄霊」は「子供の家庭内暴力」に苦しんでいる両親にも力を与える。寝入った我が子に毎日三十分間「蔭浄霊」を施すことを、根気よく続けるならば、一〜二年のうちに劇的な変化が起こり、「良い子」に変わるはずである。(勿論、この行法によって、それをする親の方にも良い変化が起こる。光明の通路となる結果である。)//〕〕〕

(真−24−35)

以上、「(1)観仏三昧 (2)サヴィカルパ・サマディ (3)ニルヴィカルパ・サマディ」の三種のサマディの内容が如何なるものかについて、具体例を交えて詳しく見て来た。

サハジャ・ニルヴィカルパ・サマディについては、次章で詳説する。

−−−以上で、「超宗教の般若ヨ−ガの礼拝観法の第七段階」の解説を終了する。